[IT 전문 블로그 미디어=딜라이트닷넷] 디스플레이는 데이터를 눈으로 보여주는 핵심적인 역할을 한다. 과거 1세기를 끌어온 브라운관(CRT)을 비롯해 액정표시장치(LCD), 플라즈마디스플레이패널(PDP), 유기발광다이오드(OLED) 등이 모두 이런 목적을 위해 탄생했다. 핵심은 데이터 그 자체를 어떻게 표현하느냐다.

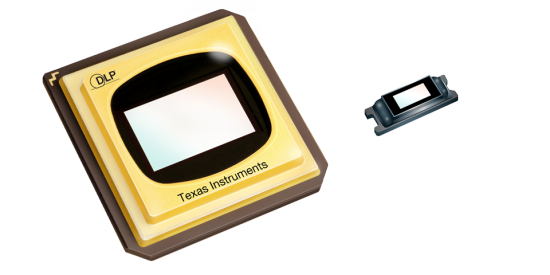

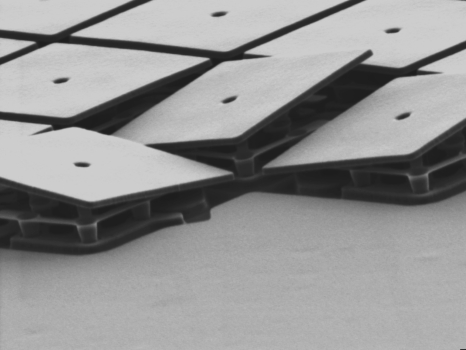

흔히 대표적인 제품으로는 모니터나 TV를 꼽지만 프로젝터도 빠질 수 없다. 그리고 이 프로젝터도 CRT와 LCD가 대표적으로 사용되어 왔다. 그러다가 1990년대 들어서 획기적인 기술이 하나 나왔다. 바로 DLP다. DLP는 ‘Digital Light Processing’의 약어로 반도체 내부에 수많은 거울을 달아 빛을 내보낸다. 각종 센서와 함께 미세전자기계시스템(MEMS)의 대표적인 사례로 꼽힌다.

DLP는 텍사스인스트루먼트(TI)와 ST마이크로일렉트로닉스가 양대 체제를 갖추고 있다. 같은 MEMS 기술을 사용하지만 원리는 서로 다르다. 각자 특허를 가지고 있기 때문에 다른 업체가 그대로 따라할 수도 없다. 구조도 형상도 마찬가지다. 예컨대 TI가 사각형 칩에 미세 거울이 +/- 17도의 각도로 움직인다면, ST의 경우 타원형의 코일 안에 미세 거울이 있고 빗살무늬 구조물이 정전 시그널을 변환해 축을 뒤트는 원리다. 물론 직렬의 개별 미세 거울을 이용해서 디스플레이 픽셀을 만든다는 것 자체는 동일하다.

DLP가 프로젝터에 쓰이면서 성능은 가장 우수하지만 무겁고 비싼 CRT 방식은 빠른 속도로 사라졌다. 그리고 LCD와의 치열한 경쟁이 시작되는 순간이기도 했다. LCD 진영의 대표주자는 엡손으로 3LCD를 통해 DLP와의 차별화를 꾸준히 시도했고 차별화되는 영역을 구축했다. 하지만 DLP처럼 손바닥 위에 올려놓을 수 있을 정도의 피코 프로젝터는 만들지 못했다. 사실 같은 LCD 기술을 이용한 LCoS(Liquid Crystal on Silicon)를 사용할 수도 있지만 시장성을 더 우선한 것으로 보인다.

DLP의 부흥기는 프로젝터의 그것과 궤를 같이한다. 2000년대 초반까지 프로젝터는 상대적으로 저렴한 가격에 당시의 평판디스플레이(LCD, PDP)보다 더 큰 화면을 만들어냈다. 기업이나 상업용으로 주로 쓰였지만 가정용 제품이 많이 쏟아져 나올 수 있던 원동력이다. 하지만 LCD가 PDP를 누르고 가격마저 빠르게 저렴해지면서 DLP는 다소 주춤해지게 된다. 이후 자동차, 스마트폰, 스크린리스 TV 등에 진출했으나 틈새 이미지 성향이 강했다.

지금도 상황은 마찬가지다. 작은 크기에 배터리를 내장, 들고 다니면서 사용할 수 있어 캠핑이나 오피스텔과 같은 장소에서 효과적이라지만 프로젝터의 특성상 외부 밝기에 민감하고 화질이나 명암비 등에 있어서 LCD와 직접적으로 비교하기는 어렵다. 이는 화면을 그대로 보여주느냐, 투사하느냐의 차이이기도 하다.

자동차 시장도 엇비슷하다. 헤드업디스플레이(HUD) 시장에 연착륙했으나 자동차 업계에서는 OLED나 마이크로 발광다이오드(LED)를 차세대 기술로 점찍고 연구개발(R&D)을 진행하고 있다. DLP 입장에서는 갈수록 입지가 줄어들고 있는 셈이다. 구글 글라스와 같은 웨어러블 기기에서는 LCoS와 경쟁해야 하고 상황이 녹록치 않다.

그럼에도 불구하고 DLP는 여전히 잠재력이 있는 기술이다. 과거에도 그랬지만 틈새시장에서 충분히 장점을 어필할 수 있어서 갑자기 사라지기는 어려울 것으로 보인다. 반대로 대중화 각도에서 보면 아직까지 갈길이 멀다는 의미이기도 하다.

피코 프로젝터의 잠재성 면에서 시장조사업체 테크나비오는 3년간 33%의 연평균 성장률을 예측했다. 이는 LCoS, DLP, LBS, 홀로그래픽 레이저 프로젝션(HLP) 등 여러 비슷한 기술을 포함한 것이다. 4차 산업혁명 시대에서 DLP가 어떤 모습을 보일지에 눈길이 간다.

[이수환기자 블로그=기술로 보는 IT]